समास (Samas)

समास (Samas) का अर्थ होता है- संक्षेप या सम्मिलन। दूसरे शब्दों में, दो या दो से अधिक पद जब अपने विभक्ति चिह्न या अन्य शब्दों को छोड़कर एक पद हो जाते हैं, तो समास कहलाते हैं अर्थात् दो शब्दों के मध्य की विभक्तियों का लोप कर नवीन पद निर्माण की प्रक्रिया को समास कहते हैं।

इस प्रकार निर्मित नवीन पद को सामासिक पद कहते हैं। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना समास का मुख्य प्रयोजन है।

(Download Samas word File – Click Here)

परिभाषा – दो या दो से अधिक शब्दों (पदों) का परस्पर सम्बन्ध बताने वाले शब्दों अथवा प्रत्ययों का लोप होने पर उन दो या अधिक शब्दों से जो एक स्वतंत्र शब्द बनता है, उस शब्द को समासिक शब्द कहते हैं और उन दो या अधिक शब्दों का जो संयोग होता है, वह समास कहलाता है।

(Download Padband word File – Click Here)

उपर्युक्त परिभाषा के आधार पर कहा जा सकता है कि- समास में कम से कम दो पदों का योग होता है। वे दो या दो से अधिक पद एक हो जाते हैं। समास में समस्त होने वाले पदों का विभक्ति-प्रत्यय लुप्त हो जाता है। समस्त पदों के बीच संधि की स्थिति होने पर संधि अवश्य होती है। जैसे- राजा की कन्या राजकन्या (की विभक्ति को छोड़ा) भाई और बहन-भाई-बहन (और शब्द को छोड़ा)। स्पष्ट है कि राजा की कन्या या भाई और बहन कहने से ज्यादा सटीक और संक्षिप्त है- राजकन्या या भाई-बहन शब्द कहना। ऐसे सामासिक शब्दों को समस्त-पद भी कहा जाता है। ऐसे पदों में कभी पहला पद (पूर्व-पद) प्रधान होता है, तो कभी दूसरा पद (उत्तर-पद)। कभी-कभी सभी प्रधान या गौण होते हैं। यहाँ राजकन्या में उत्तर-पद प्रधान है, अर्थात् लिंग, वचन और पुरुष कन्या (उत्तर-पद) के अनुसार होंगे, राज (पूर्व-पद) के अनुसार नहीं। जैसे राजकन्या आ रही है। (राजा नहीं आ रहा है, कन्या आ रही है)।

(Download 10 Hindi paper in word format – Click Here)

समास-विग्रह

समस्त पद के सभी पद अलग-अलग करने की प्रक्रिया को समास-विग्रह कहते हैं। जैसे माता-पिता समस्त पद का विग्रह होगा माता और पिता, दिन-रात समस्त पद का विग्रह होगा दिन और रात। समास का विलोम विग्रह होता है। समास रचना में दो पद होते हैं। पहला पद पूर्व-पद तथा दूसरा पद उत्तर-पद कहलाता है। समास रचना के क्रम में का विभक्ति का लोप हो जाता है। जैसे-

| पूर्व-पद | उत्तर-पद | समास |

| राजा | (का) पुत्र | राजपुत्र |

| यश | (को) प्राप्त | यशप्राप्त |

| देश | (का) भक्त | देशभक्त |

समास के भेद

समस्त पदों के पदों की प्रधानता के आधार पर समास के चार मुख्य भेद माने गए हैं, अर्थात् समस्त पदों में कभी पूर्व-पद (प्रथम-पद) प्रधान होता है, कभी उत्तर-पद (दूसरा पद), कभी दोनों पद, तो कभी दोनों को छोड़कर कोई अन्य पद प्रधान होता है। समास के मुख्यतः चार भेद होते हैं-

- अव्ययीभाव समास

- पूर्व पद (प्रथम पद) प्रधान

- तत्पुरुष समास

- उत्तर-पद (दूसरा पद) प्रधान

- द्वन्द्व (द्वद्व) समास

- दोनों पद प्रधान

- बहुव्रीहि समास

- कोई पद प्रधान नहीं

अव्ययीभाव समास

जिस समास में पहला पद प्रधान होता है और जो समूचा शब्द क्रिया-विशेषण अव्यय होता है, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं।

अव्ययीभाव समास की विशेषताएँ

अव्ययीभाव समास की अन्य परिभाषाएँ, लक्षण व विशेषताएँ इस प्रकार हैं-

- जिस समास के समस्त पद का पूर्व-पद प्रधान हो, वह अव्यय हो तथा उसके योग से सम्पूर्ण पद अव्यय बन जाये, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। पूर्व-पद अव्यय होने के कारण उसका रूप कभी नहीं बदलता।

- कुछ सामाजिक शब्द प्रायः अव्यय न होने पर भी उनकी स्थिति एवं प्रवृत्ति, अव्ययों जैसी रहती है, ऐसे ही शब्द अव्ययीभाव समास के अन्तर्गत आते हैं। इस प्रकार जिस समास में पहला पद प्रधान और समस्त पद अव्यय (क्रिया विशेषण) का काम करें, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे यथाशक्ति, भरपेट, प्रतिदिन, बीचोंबीच ।

- अव्ययीभाव समास का पहला पद प्रायः अव्यय ही होता है, किन्तु कभी-कभी अपवाद स्वरूप पहला पद संज्ञा या विशेषण भी हो सकता है। ऐसा हिन्दी समासों में ही होता है, संस्कृत समासों में नहीं। जैसे- हिन्दी शब्द भरपेट, हाथों-हाथ, दिनों-दिन, घर-घर, हरघड़ी। इनके प्रथम शब्द क्रमशः भर (अव्यय) हाथ, दिन, घर (संज्ञा) तथा हर (विशेषण) है। संस्कृत शब्द – यथाशक्ति, प्रतिदिन, आमरण, यावज्जीवन, व्यर्थ। इनके प्रथम शब्द क्रमशः यथा, प्रति, आ, यावत् तथा वि शब्द अव्यय है।

- यथा, प्रति, भर तथा आ जिन शब्दों के पहले होते हैं, वे सब अव्ययीभाव कहलाते हैं। जैसे यथाक्रम, प्रत्येक, प्रतिवर्ष, भरसक।

- दिरुक्त शब्द बहुधा अव्ययीभाव होते हैं। जैसे घर-घर, पल-पल, क्षण-क्षण, वन-वन, घड़ी घड़ी।

- दिरुक्त शब्दों के बीच में ही अथवा आ आने पर भी अव्ययीभाव ही होता है। जैसे-मन-ही-मन, साथ ही साथ, आप ही आप, धड़ाधड़, एकाएक और सरासर।

अव्ययीभाव समास के मुख्य उदाहरण इस प्रकार हैं-

| समस्त पद | विग्रह |

| आजीवन | जीवन भर |

| अभूतपूर्व | जो पूर्व में नहीं हुआ है |

| अनजाने | बिना जाने हुए |

| अनुगुण | गुण के योग्य |

| आजानु | जानु (घुटनो) तक |

| अकारण | बिना कारण के |

| अनुसार | जैसा सार है वैसा |

| उपगृह | गृह के निकट |

| खण्ड-खण्ड | एक खण्ड से दूसरा खण्ड |

| गली-गली | प्रत्येक गली |

| गाँव-गाँव | प्रत्येक गाँव |

| घर-घर | प्रत्येक घर |

| निडर | डर रहित |

| निर्विवाद | बिना विवाद के |

| निर्भय | बिना भय के |

| परोक्ष | अक्षि (आँख) से परे |

| प्रत्यक्ष | अक्षि (आँखों) के सामने |

| प्रत्यंग | हर अंग |

| बेकाम | बिना काम का |

| बीचोंबीच | बीच के भी बीच में |

| बेरहम | बिना रहम के |

| भरसक | सक (सामर्थ्य) भर |

| मनमाना | मन के अनुसार |

| यथाक्रम | क्रम के अनुसार |

| समक्ष | अक्षि के सामने |

| सापेक्ष | अपेक्षा सहित |

| यथार्थ | अर्थ के अनुसार |

| रातोंरात | रात ही रात में |

| यथानियम | नियम के अनुसार |

| यथामति | मति के अनुसार |

| प्रतिलिपि | लिपि के समकक्ष लिपि |

| सपरिवार | परिवार के साथ |

| निगोड़ | बिना गोड़ (पैर) का |

| जीवन भर | जीवन पर्यंत |

| भागम-भाग | भागने के बाद भागना |

| आजन्म | जन्म से लेकर |

| हाथोंहाथ | हाथ ही हाथ में |

| यथासमय | समय के अनुसार |

| प्रत्येक | एक-एक |

| यथाशीघ्र | जितना शीघ्र हो सके |

| भरपेट | पेट भरकर |

| प्रतिवर्ष | हर वर्ष |

| आमरण | मरण तक |

| यथाशक्ति | शक्ति के अनुसार |

| प्रतिदिन | प्रत्येक दिन |

| आजानुबाहु | जानु (घुटने) से बाहु तक |

| दरहक़ीकत | हक़ीकत में |

| प्रतिक्षण | हर क्षण |

| प्रतिपल | हर पल |

| प्रतिध्वनि | ध्वनि की ध्वनि |

| प्रत्याशा | आशा के बदले आशा |

| नीरव | व (ध्वनि) रहित |

| सेवार्थ | सेवा के अर्थ |

| लूटमलूट | लूट के बाद लूट |

| मंद-मंद | मंद के बाद मंद |

| अनुकूल | कूल के अनुसार |

| अनुरूप | रूप के समान |

| आकण्ठ | कण्ठ तक |

तत्पुरुष समास

जिस समास के समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्वपद गौण हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार- इस समास में पहला शब्द बहुधा संज्ञा अथवा विशेषण होता है और इसके विग्रह में इस शब्द के साथ कर्ता और संबोधन कारकों को छोड़ शेष सभी कारकों की विभक्तियाँ लगती हैं। तत्पुरुष का शाब्दिक अर्थ है तत् = वह, पुरुष = आदमी अर्थात् वह (दूसरा) आदमी। इस प्रकार तत्पुरुष स्वयं तत्पुरुष समास का एक अच्छा उदाहरण है। इसी आधार पर इसका नाम पड़ा है, क्योंकि तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान होता है। प्रथम पद गौण + उत्तर पद प्रधान। जैसे- राज-पुत्र जा रहा है। हवन-सामग्री लाओ। गंगाजल ले आओ। उपर्युक्त उदाहरणों में पुत्र, सामग्री व जल अर्थात् दूसरे पद प्रधान हैं। प्रथम उदाहरण में कहा गया है- राजपुत्र आ रहा है। इसमें राजा नहीं, बल्कि उसका पुत्र आ रहा है। अतः पुत्र शब्द प्रधान हुआ। दूसरे उदाहरण में कहा गया है- हवन सामग्री लाओ। यहाँ जलता हुआ हवन नहीं लाना है, बल्कि हवन में डाली जाने वाली सामग्री लानी है। अतः सामग्री शब्द प्रधान हुआ। तीसरे उदाहरण में कहा गया है- गंगा जल ले आओ। यहाँ गंगा नदी नहीं, बल्कि गंगा का जल लाना है। अतः यहाँ जल शब्द अर्थात् दूसरा पद प्रधान हुआ। इस प्रकार जिसमें दूसरा पद प्रधान हो, प्रथम-पद गौण हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। हिंदी व्याकरण के अन्य विषयों की विस्तृत जानकारी के लिए आप NCERT की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं।

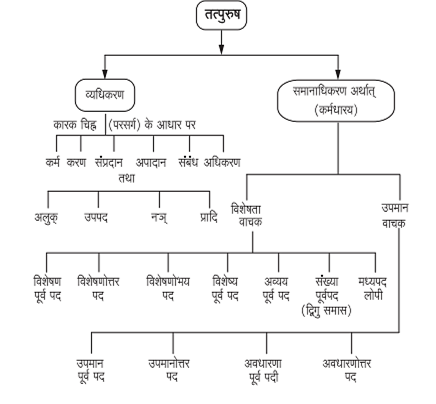

तत्पुरुष समास के भेद

कर्ता और संबोधन को छोड़कर शेष छह कारकों की विभक्तियों के अर्थ में तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास के मुख्यतः दो भेद हैं-

- व्यधिकरण तत्पुरुष

- समानाधिकरण तत्पुरुष

तत्पुरुष समास का वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है-

व्यधिकरण तत्पुरुष

जिस तत्पुरुष समास में पूर्व पद तथा उत्तर-पद की विभक्तियाँ या परसर्ग पृथक् पृथक् होते हैं, वहाँ व्यधिकरण तत्पुरुष समास होता है। संस्कृत में इन्हें द्वितीय तत्पुरुष या चतुर्थी तत्पुरुष जैसे नामों से विभक्त्यनुसार अभिहित किया जाता है, किन्तु हिन्दी में द्वितीय जैसी संज्ञाएँ न होने के कारण इन्हें कारकानुसार अभिहित किया जाता है।

व्यधिकरण तत्पुरुष समास के भेद

कारक चिह्नों के आधार पर तत्पुरुष समास के छह भेद हैं। इस आधार पर इसे व्यधिकरण तत्पुरुष समास भी कहते हैं। इनका परिचय इस प्रकार है-

1. कर्म तत्पुरुष इस समास में कर्म कारक की विभक्ति को का लोप करके समस्त पद बनाया जाता है। जैसे-

| समस्त पद | विग्रह |

| जनप्रिय | जन को प्रिय |

| शरणागत | शरण को आगत |

| गिरहकट | गिरह को काटने वाला |

| गृहागत | गृह को आगत |

| मरणासन्न | मरण को आसन्न (समीप) |

| अतिथ्यपर्ण | अतिथि को अर्पण |

| स्वर्गगत | स्वर्ग को गया हुआ |

| सुखप्राप्त | सुख को प्राप्त |

| स्वर्गीय | स्वर्ग को गया हुआ |

| यशप्राप्त | यश को प्राप्त |

| परलोकगमन | परलोक को गमन |

| ग्रामगत | ग्राम को गत |

| सर्वप्रिय | सब को प्रिय |

| जेबकतरा | जेब को कतरने वाला |

2. करण तत्पुरुष इस समास में करण कारक की विभक्ति से, के द्वारा का लोप करके समस्त-पद बनाया जाता है। जैसे-

| समस्त पद | विग्रह |

| मदांध | मद से अन्धा |

| शोकाकुल | शोक से आकुल |

| भयाकुल | भय से आकुल |

| मनगढ़ंत | मन से गढ़ा गया |

| स्वरचित | स्व द्वारा रचित |

| भुखमरा | भूख से मरा |

| ईश्वरप्रदत्त | ईश्वर द्वारा प्रदत्त |

| आँखोंदेखी | आँखों के द्वारा देखा हुआ |

| तुलसीकृत | तुलसी द्वारा कृत |

| कबीररचित | कबीर के द्वारा रचित |

| रेखांकित | रेखा से अंकित |

| हस्तलिखित | हस्त से लिखित |

| अकालपीड़ित | अकाल से पीड़ित |

| दयार्द्र | दया से आर्द्र |

| सूररचित | सूर से रचित |

| रोगमुक्त | रोग से मुक्त |

| कष्टसाध्य | कष्ट से साध्य |

| मनचाहा | मन से चाहा |

| गुणयुक्त | गुण से युक्त |

| वाग्दत्ता | वाणी द्वारा दत्त |

| गुरुदत्त | गुरु के द्वारा दत्त |

3. संप्रदान तत्पुरुष इस समास में संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप करके समस्तपद बनाया जाता है। जैसे-

| समस्त पद | विग्रह |

| यज्ञशाला | यज्ञ के लिए शाला |

| प्रयोगशाला | प्रयोग के लिए शाला |

| पाठशाला | पाठ के लिए शाला |

| पाकशाला | पाक के लिए शाला |

| विद्यालय | विद्या के लिए आलय |

| गुरुदक्षिणा | गुरु के लिए दक्षिणा |

| युद्धभूमि | युद्ध के लिए भूमि |

| मार्गव्यय | मार्ग के लिए व्यय |

| रसोईघर | रसोई के लिए घर |

| युद्धक्षेत्र | युद्ध के लिए क्षेत्र |

| गौशाला | गौ के लिए शाला |

| डाकगाड़ी | डाक के लिए गाड़ी |

| मालगाड़ी | माल के लिए गाड़ी |

| सवारीगाड़ी | सवारी के लिए गाड़ी |

| राहखर्च | राह के लिए खर्च |

| हवनसामग्री | हवन के लिए सामग्री |

| हथकड़ी | हाथ के लिए कड़ी |

| सत्याग्रह | सत्य के लिए आग्रह |

| धर्मशाला | धर्म के लिए शाला |

| आरामकुर्सी | आराम के लिए कुर्सी |

| देशार्पण | देश के लिए अर्पण |

| पुण्यदान | पुण्य के लिए दान |

| युद्धाभ्यास | युद्ध के लिए अभ्यास |

| परीक्षाकेन्द्र | परीक्षा के लिए केन्द्र |

| अभ्यासकेन्द्र | अभ्यास के लिए केन्द्र |

| व्यायामशाला | व्यायाम के लिए शाला |

| चिकित्सालय | चिकित्सा के लिए आलय |

| छात्रावास | छात्रों के लिए आवास |

| तपोवन | तप के लिए वन |

| देवबलि | देव के लिए बलि |

4. अपादान तत्पुरुष इस समास में अपादान कारक की विभक्ति से का लोप करके समस्तपद बनाया जाता है। जैसे-

| समस्त पद | विग्रह |

| भयभीत | भय से भीत |

| पथभ्रष्ट | पथ से भ्रष्ट |

| अपराधमुक्त | अपराध से मुक्त |

| पापमुक्त | पाप से मुक्त |

| पापोद्धार | पाप से उद्धार |

| गुणहीन | गुण से हीन |

| धर्मभ्रष्ट | धर्म से भ्रष्ट |

| देशनिकाला | देश से निकाला |

| जन्मांध | जन्म से अंधा |

| ऋणमुक्त | ऋण से मुक्त |

| धर्मविमुख | धर्म से विमुख |

| आशातीत | आशा से अतीत |

| लक्ष्यभ्रष्ट | लक्ष्य से भ्रष्ट |

| जातिभ्रष्ट | जाति से भ्रष्ट |

| अभियोगमुक्त | अभियोग से मुक्त |

| बंधनमुक्त | बंधन से मुक्त |

| आवरण रहित | आवरण से रहित |

| आवरणहीन | आवरण से हीन |

| धनहीन | धन से हीन |

| पदच्युत | पद से च्युत |

| नेत्रहीन | नेत्र से हीन |

| विद्याहीन | विद्या से हीन |

| विद्यारहित | विद्या से रहित |

| स्वर्गपतित | स्वर्ग से पतित |

5. संबंध तत्पुरुष इस समास में संबंध कारक की विभक्ति का, के, की, रा, रे, री का लोप करके समस्त-पद बनाया जाता है। जैसे-

| समस्त पद | विग्रह |

| लोकसभा | लोक की सभा |

| राज्यसभा | राज्य की सभा |

| विधानसभा | विधान की सभा |

| राजपुत्र | राजा का पुत्र |

| राज्यभार | राज्य का भार |

| देवदास | देव का दास |

| सेनापति | सेना का पति |

| उद्योगपति | उद्योग का पति |

| राष्ट्रपति | राष्ट्र का पति |

| भारतवासी | भारत का वासी |

| बैलगाड़ी | बैल की गाड़ी |

| प्रेमसागर | प्रेम का सागर |

| दीनानाथ | दीनों का नाथ |

| देशवासी | देश का वासी |

| मृत्युदंड़ | मृत्यु का दंड़ |

| आज्ञानुसार | आज्ञा के अनुसार |

| सचिवालय | सचिव का आलय |

| राजकुमार | राजा का कुमार |

| राजपुरुष | राजा का पुरुष |

| लखपति | लाखों का पति |

| दशरथपुत्र | दशरथ का पुत्र |

| जीवनसाथी | जीवन का साथी |

| राजभक्ति | राजा की भक्ति |

| गंगातट | गंगा का तट |

| राजनीतिज्ञ | राजनीति का ज्ञाता |

| पराधीन | पर के अधीन |

| अमृतधारा | अमृत की धारा |

| प्रजापति | प्रजा का पति |

| जलधारा | जल की धारा |

| घुड़दौड़ | घोड़ों की दौड़ |

| समयानुसार | समय के अनुसार |

| अवसरानुकूल | अवसर के अनुकूल |

| क्षमादान | क्षमा का दान |

6. अधिकरण तत्पुरुष इस समास में अधिकरण कारक की विभक्ति में, पर का लोप करके समस्त-पद बनाया जाता है। जैसे-

| समस्त पद | विग्रह |

| देशाटन | देश में अटन |

| दानवीर | दान में वीर |

| कर्त्तव्यनिष्ठा | कर्त्तव्य में निष्ठा |

| जलमग्न | जल में मग्न |

| मृत्युंजय | मृत्यु पर जय |

| पलाधारित | पल पर आधारित |

| रथासीन | रथ पर आसीन |

| रणोन्मत्त | रण में उन्मत्त |

| दीनदयाल | दीन पर दयाल |

| पदारूढ़ | पद पर आरूढ़ |

| पराश्रित | पर पर आश्रित |

| विद्याप्रवीण | विद्या में प्रवीण |

| भाषाधिकार | भाषा पर अधिकार |

| कर्मास्था | कर्म में आस्था |

| पेटदर्द | पेट में दर्द |

| सिरदर्द | सिर में दर्द |

| कमरदर्द | कमर में दर्द |

| शरणागत | शरण में आगत |

| आत्मलीन | आत्म में लीन |

| भूमिगत | भूमि में गत |

| आत्मविश्वास | आत्म में विश्वास |

| लोकप्रिय | लोक में प्रिय |

| हवाईयात्रा | हवा में यात्रा |

| रेलयात्रा | रेल में यात्रा |

| सर्वोपरि | सर्व में ऊपर |

| सर्वश्रेष्ठ | सर्व में श्रेष्ठ |

| पुरुषोत्तम | पुरुषों में उत्तम |

| ग्रामवास | ग्राम में वास |

| आपबीती | आप पर बीती |

| आनंदमग्न | आनंद में मग्न |

| कुलश्रेष्ठ | कुल में श्रेष्ठ |

| वनवास | वन में वास |

| नीतिनिपुण | नीति में निपुण |

| व्यवहारकुशल | व्यवहार में कुशल |

| कलानिपुण | कला में निपुण |

| गृहप्रवेश | गृह में प्रवेश |

| घुड़सवार | घोड़े पर सवार |

| रथारूढ़ | रथ पर आरूढ़ |

व्यधिकरण तत्पुरुष समास के अन्य भेद

कारक चिह्नों के आधार पर व्यधिकरण तत्पुरुष समास के अलावा अन्य भेद निम्नलिखित हैं-

- अलुक्

- उपपद

- नञ्

- प्रादि

अलुक् तत्पुरुष लुक् शब्द का अर्थ है- प्रत्यय का लोप हो जाना। अलुक् का अर्थ है- प्रत्यय का लोप न होना। विभक्तियाँ प्रत्यय हैं। विभक्ति का लोप न होना अलुक् है। जिस व्यधिकरण समास में पहले पद की विभक्ति का लोप नहीं होता, उसे अलुक् तत्पुरुष समास कहते हैं। इस समास में विभक्ति चिह्न ज्यों के त्यों बने रहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जहाँ प्रथम पद (पूर्व-पद) में प्रयुक्त विभक्ति का लोप नहीं होता अर्थात् शब्द का विभक्ति के साथ ही प्रयोग होता है, वह अलुक् समास कहलाता है। जैसे- युधिष्ठिर-युद्ध में स्थिर रहने वाला। इस उदहारण में युद्ध की जगह युधि हो गया है अर्थात् में चिह्न मिल गया है जिससे सप्तमी विभक्ति हो गई है। इसी तरह तीर्थंकर- तीथर्थों को करने वाला। इसमें पहला शब्द तीर्थ नहीं है, तीर्थम् है अर्थात् संस्कृत के कर्म कारक की विभक्ति म् उपस्थित है, अतः तीर्थंकर अलुक् तत्पुरुष है।

उपपद तत्पुरुष कभी-कभी धातुओं में प्रत्यय लगाने के लिए अनिवार्य रूप से कोई न कोई उपपद रखना पड़ता है। ऐसे समस्त पदों को उपपद तत्पुरुष कहते हैं। पं. कामता प्रसाद गुरु के अनुसार- जब तत्पुरुष समास का दूसरा पद ऐसा कृदंत होता है, जिसका स्वतंत्र उपयोग नहीं हो सकता; तब उस समास को उपपद समास कहते हैं। जैसे- कुंभकार कुंभ को करने वाला। जलज जल में उत्पन्न होने वाला। यहाँ कुंभकार में कार और जलज में ज दोनों अप्रचलित कृदंत हैं।

| समस्त पद | विग्रह |

| अंबुद | अंबु को देने वाला |

| अंबुधि | अंबु को धारण करने वाला |

| कृतज्ञ | कृत को मानने वाला |

| कष्टप्रद | कष्ट को प्रदान करने वाला |

| कठफोड़वा | काठ को फोड़ने वाला |

| खग | आकाश में गमन करने वाला |

| चर्मकार | चर्म का कार्य करने वाला |

| चित्रकार | चित्र को बनाने वाला |

| जलद | जल को देने वाला |

| जलधि | जल को धारण करने वाला |

| जलचर | जल में विचरण करने वाला |

| तटस्थ | तट पर स्थिर रहने वाला |

| थलचर | थल में विचरण करने वाला |

| दुःखदायी | दुःख को देने वाला |

| स्वर्णकार | स्वर्ण का कार्य करने वाला |

| स्वस्थ | स्व में स्थित रहने वाला |

| साहित्यकार | साहित्य का कार्य करने वाला |

| सुखदायी | सुख को देने वाला |

| सुखप्रद | सुख को प्रदान करने वाला |

| समस्त पद | विग्रह | विभक्ति |

| अंतेवासी | समीप में वास करने वाला | सप्तमी |

| खेचर | आकाश में विचरण करने वाले | सप्तमी |

| आत्मनेपद | आत्म के लिए प्रयुक्त पद | चतुर्थी |

| धनंजय | धनं (कुबेर) को जय करने वाला | द्वितीया |

| धुरधर | धुरी को धारण करने वाला | द्वितीया |

| परस्मैपद | पर के लिए प्रयुक्त पद | चतुर्थी |

| परमेष्ठी | परम (आकाश) में स्थिर रहने वाला | सप्तमी |

| भयंकर | भय को करने वाला | द्वितीया |

| प्रलयंकर | प्रलय को करने वाला | द्वितीया |

| मनसिज | मन में जन्म लेने वाला | सप्तमी |

| शुभंकर | शुभ को करने वाला | द्वितीया |

नञ् तत्पुरुष जिस समस्त पद का पहला पद अभावात्मक (नकारात्मक) हो, नञ् तत्पुरुष समास कहलाता है। इसके समस्त पद के प्रारंभ में अ या अन का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार शब्द के प्रारम्भ में अ या अन् को देखकर इस समास की पहचान सरलता से की जा सकती है, किन्तु विग्रह करते समय दोनों प्रकार के पदों में न का समान रूप से प्रयोग होता है। नञ का संक्षिप्त रूप ही न है।

| समस्त पद | विग्रह |

| अनाचार | न आचार |

| अनिच्छुक | न इच्छुक |

| अनुपयुक्त | उपयुक्तता से रहित |

| अनश्वर | न नश्वर |

| अनदेखा | न देखा हुआ |

| अनचाहा | न चाहा हुआ |

| अनजान | न जाना हुआ |

| असत्य | न सत्य |

| अकारण | बिना कारण/न कारण |

| अडिग | न डिगने वाला |

| अनावश्यक | न आवश्यक |

| अनाश्रित | बिना आश्रय के |

| अनशन | भोजन से रहित |

| अनभिज्ञ | न अभिज्ञ |

| अनादि | न आदि |

| अविकृत | न विकृत |

| अप्रिय | न प्रिय |

| अमोघ | न मोघ |

| अलग | न लगा हुआ |

| अकाज | न काज (कार्य) |

| अटूट | न टूटा हुआ |

| अनंत | न अंत |

| अतृप्त | न तृप्त |

| अनादि | न आदि |

| अमंगल | न मंगल |

| अलौकिक | न लौकिक |

| अमिट | न मिट |

| नालायक | न लायक |

| नामुराद | नहीं है मुराद जो |

| नाजायज | न जायज |

प्रादि तत्पुरुष जिस तत्पुरुष समास के प्रथम स्थान में उपसर्ग आता है, उसे संस्कृत व्याकरण में प्रादि तत्पुरुष समास कहते हैं। प्रादि (प्र+आदि) से उपसर्गों का बोध होता है। जिस समस्त पद में प्र, परा, अप आदि उपसर्ग पूर्व पद हों, उनमें प्रादि तत्पुरुष होता है।

| समस्त पद | विग्रह |

| अतिवृष्टि | अधिक वृष्टि |

| अतिक्रम | आगे जाना |

| उपदेव | उप (छोटा) देव |

| प्रगति | प्रथम गति |

| प्रतिध्वनि | ध्वनि के बाद ध्वनि |

| प्रतिबिम्ब | बिम्ब के समान बिम्ब |

| प्रतिमूर्ति | किसी आकृति की नकल |

| प्रत्युपकार | उपकार के पहले किया गया उपकार |

| परित्यक्त | छोड़ दिया गया |

| प्राचार्य | प्रकृष्ट आचार्य |

| प्रपर्ण | जिसके सभी पत्ते झड़ चुके हैं |

समानाधिकरण तत्पुरुष/कर्मधारय समास

ऐसा तत्पुरुष समास, जिसके विग्रह में दोनों पदों के साथ एक ही (कर्ता कारक की) विभक्ति आती है, उसे समानाधिकरण तत्पुरुष अथवा कर्मधारय समास कहलाता है। समानाधिकरण तत्पुरुष के विग्रह में उसके दोनों शब्दों में एक ही विभक्ति लगती है। समानाधिकरण तत्पुरुष का प्रचलित नाम कर्मधारय है और यह कोई अलग समास नहीं है, किन्तु तत्पुरुष का केवल एक उपभेद है। जिस समस्त पद का उत्तर-पद प्रधान हो तथा पूर्व-पद एवं उत्तर-पद में विशेषण विशेष्य अथवा उपमान उपमेय का संबंध हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। कर्मधारय समास और तत्पुरुष समास में प्रमुख अन्तर यह है कि तत्पुरुष समास में द्वितीया से सप्तमी विभक्ति अर्थात् कर्म, करण, सम्प्रदान, अपादान, सम्बन्ध, अधिकरण तक के चिह्नों का प्रथम पद में प्रयोग होता है जबकि इसमें (कर्मधारय) केवल एक ही विभक्ति (कर्त्ताकारक) चिह्न का प्रयोग होता है।

कर्मधारय समास की विशेषताएँ

कर्मधारय समास की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं-

- समस्त पद का उत्तर-पद प्रधान होता है।

- कर्मधारय तत्पुरुष समास का ही एक उपभेद है।

- कभी कर्मधारय के दोनों ही पद संज्ञा या दोनों ही पद विशेषण होते हैं। कभी-कभी पूर्व-पद संज्ञा और उत्तर-पद विशेषण होता है।

- पूर्व पद मुख्यतः विशेषण होता है और जिसके दोनों पद विग्रह करके कर्ताकारक में ही रखे जाते हैं।

- इस समास में उपमान उपमेय, उपमेय-उपमान, विशेषण-विशेष्य, विशेष्य-विशेषण, विशेषण-विशेषण, विशेष्य-विशेष्य का प्रयोग होता है तथा प्रायः दो पद होते हैं और विशेष बात यह है कि दोनों ही पद प्रायः एक ही विभक्ति (कर्ताकारक) में प्रयुक्त होते हैं।

यहाँ विशेषण और विशेष्य तथा उपमेय-उपमान के विषय में स्पष्ट कर देते हैं-

- विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे काली, गोरी, अधिक, कम, एक, दो, ऊँचा, नीचा आदि।

- विशेष्य विशेषण शब्द जिस शब्द की विशेषता बताते हैं, उसे विशेष्य कहते हैं।

- उपमेय जिस व्यक्ति या वस्तु को उपमा दी जा रही है।

- उपमान जिस व्यक्ति या वस्तु की उपमा दी जा रही है। जैसे- मुख चंद्रमा है। यहाँ मुख, उपमेय तथा चंद्रमा, उपमान है।

कर्मधारय समास के भेद

कर्मधारय समास के दो भेद होते हैं-

- विशेषता वाचक कर्मधारय

- उपमान वाचक कर्मधारय

1. विशेषता वाचक कर्मधारय ऐसा समास, जिसमें विशेष्य-विशेषण भाव सूचित होता है, विशेषता वाचक कर्मधारय समास कहलाता है। विशेषतावाचक कर्मधारय समास के सात भेद होते हैं, जिनका सोदाहरण संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है-

1. विशेषण पूर्वपद जिसमें प्रथम पद विशेषण होता है। जैसे-

| समस्त पद | विग्रह |

| अंधविश्वास | अंध है जो विश्वास |

| अल्पावधि | अल्प है जो अवधि |

| अल्पबचत | अल्प है जो बचत |

| अल्पजीवी | अल्प है जो जीवी |

| अल्पेच्छ | अल्प है जिसकी इच्छा |

| अधमरा | आधा है जो मरा हुआ |

| अधिकार्थ | अधिक है जिसका अर्थ |

| अल्पेच्छा | अल्प है जो इच्छा |

| अल्पायु | अल्प है जो आयु |

| अल्पसंख्यक | अल्प है संख्या जो |

| अल्पाहार | अल्प है जो आहार |

| अरुणाभ | अरूण है आभा जो |

| अरूणाचल | अरूण है जो अचल |

| अधपका | आधा है जो पका |

| अंधभक्ति | अंध है जो भक्ति |

| अंधश्रद्धा | अंध है जो श्रद्धा |

| उदयाचल | उदय होता है जिस अचल से |

| शुभ्रवर्ण | शुभ्र (सफ़ेद) है जो वर्ण |

| शुक्लपक्ष | शुक्ल है जो पक्ष |

| सद्धर्म | सत् है जो धर्म |

| सज्जन | सत् है जो जन |

| सद्बुद्धि | सत् है जो बुद्धि |

| सद्भावना | सत् है जो भावना |

| सदाचार | सत् है जो आचार |

| सुन्दरलाल | सुन्दर है जो लाल |

| सुदर्शन | अच्छे हैं जिसके दर्शन |

| सुपाच्य | सुष्ठ (अच्छा) है जो पचने में |

| सुलभ्य | आसानी से लभ्य है जो |

| सुपथ | अच्छा है जो पथ |

| सद्गुण | सत् है जो गुण |

| सत्परामर्श | सत् है जो परामर्श |

| सन्मार्ग | सत् है जो मार्ग |

| सुबोध | अच्छा (सरल) है जिसका बोध |

| सुपुत्र | अच्छा है जो पुत्र |

| सुयोग | सुष्ठ (अच्छा) है जो योग |

| सुलोचना | सुन्दर है लोचन जिसके |

| सूर्यमुखी | सूर्य के समान मुख वाला |

| हीनार्थ | हीन है अर्थ जो |

| हताशा | हत है जो आशा |

| नीलगगन | नीला है जो गगन |

| नीलोत्पल | नीला है जो उत्पल (कमल) |

| नीलगाय | नीली है जो गाय |

| परमात्मा | परम है जो आत्मा |

| परमाणु | परम है जो आणु |

| प्राणप्रिय | प्राणों के समान प्रिय |

| पीताम्बर | पीला है जो वस्त्र |

| पुच्छलतारा | पूँछ है जिस तारे के या पूँछ वाला तारा |

| परमानन्द | परम है जो आनन्द |

| पनघट | पानी भरा जाने वाला घाट |

| प्रियजन | प्रिय है जो जन |

| पूर्वकाल | पूर्व है जो काल |

| पूर्णांक | पूर्ण है जो अंक |

| बड़ाघर | बड़ा है जो घर |

| बहुमूल्य | बहुत है मूल्य जिसका |

| बहुसंख्यक | बहुत है संख्या जो |

| भलामानस | भला है जो मनुष्य |

| भ्रष्टाचार | भ्रष्ट है जो आचार |

| मंदाग्नि | अग्नि जो मंद है |

| महात्मा | महान् है जो आत्मा |

| महाराजा | महान् है जो राजा |

| महादेव | महान् है जो देव |

| मंदभाग्य | मंद है भाग्य जो |

| महाकाल | महान् है जो काल |

| मीनाक्षी | मछली के समान है जो आँख (आँखों वाली) |

| रक्तकमल | रक्त जैसा है जो कमल |

| रक्तलोचन | रक्त (लाल) है जो लोचन |

| राजीवनयन | कमल के समान है जो नेत्र |

| लालकुर्ती | लाल है जो कुर्ती |

| लघूत्तर | लघु है जो उत्तर |

| विशालबाहु | विशाल है जिसकी बाहुएँ |

| विशालकाय | विशाल है जिसकी काया |

इस समास में हिन्दी के उदाहरण कम ही मिलते हैं। इसका कारण यह है कि हिन्दी में संस्कृत के समान, विशेष्य के साथ विशेषणों में विभक्ति का योग नहीं होता, अर्थात् विशेषण विभक्ति त्याग कर विशेष्य में नहीं मिलता। इसलिए हिन्दी में कर्मधारय समास उन्हीं विशेषणों के साथ होता है, जिनमें कुछ रूपांतर हो जाता है अथवा जिनके कारण विशेष्य से किसी विशेष वस्तु का बोध होता है, जैसे- छुटभैया, कालीमिर्च, बड़ाघर। इस समास में विशेषण के रूप में पूर्व-पद अगर कुत्सित हो, तो उसके स्थान पर क, का या कद हो जाता है। लेकिन यह केवल संस्कृत के समास में ही होता है हिन्दी में नहीं। जैसे-

संस्कृत के सामासिक पद

- कुत्सित पुरुष – कुपुरुष या कापुरुष

- कुत्सित अन्न – कदन्न

हिन्दी के सामासिक पद

- लालकुर्सी – लाल है जो कुर्सी

- श्यामघन – काला है जो बादल

- शिष्टाचार – शिष्ट है जिसका आचार

- शुभागमन – शुभ है जो आगमन

- कुघड़ी – बुरा समय (बुरी घड़ी)

- कुपंथ – बुरा पंथ (बुरा रास्ता)

- श्वेतांबर – श्वेत है जो वस्त्र

2. विशेषणोत्तरपद जिस कर्मधारय समास में दूसरा पद विशेषण होता है। जैसे-

| समस्त पद | विग्रह |

| जन्मांतर | जन्म है जो अन्य |

| नराधम | अधम है जो नरों में |

| प्रभुदयाल | दयाल है जो प्रभु |

| पुरुषोत्तम | उत्तम है जो पुरुषों में |

| रामदीन | दीन है जो राम |

| रामदयाल | दयालु है जो राम |

| रामकृपाल | कृपालु है जो राम |

| मुनिवर | वर (श्रेष्ठ) है जो मुनियों में |

| शिवदयाल | दयालु है जो शिव |

| शिवदीन | दीन है जो शिव |

3. विशेषणोभयपद इसमें दोनों पद विशेषण होते हैं। जैसे-

| समस्त पद | विग्रह |

| ऊँच-नीच | ऊँचा है जो नीचा है जो |

| कालास्याह | जो काला है जो स्याह (काला) है |

| कृताकृत | किया-बेकिया (अर्थात् अधूरा छोड़ दिया) |

| खटमीठा | जो खट्टा है जो मीठा है |

| गोरागट्ट | अत्यंत गोरा |

| देवर्षि | जो देव है जो ऋषि है |

| दो-चार | दो हैं जो चार हैं जो |

| नीलपीत | जो नीला है, जो पीला है जो |

| नीललोहित | नीला है जो, लाल है जो |

| पीलाजर्द | जो पीला है, जो जर्द (पीला) है |

| बड़ा-छोटा | जो बड़ा है जो छोटा है |

| भला-बुरा | जो भला है जो बुरा है |

| मृदुमंद | जो मृदु है जो मंद है |

| लालसुर्ख | जो लाल है जो सुर्ख (लाल) है |

| मोटा-ताजा | जो मोटा है जो ताजा है |

| लाल-पीला | जो लाल है जो पीला है |

| लालचट्ट | अत्यंत लाल |

| श्यामसुन्दर | जो श्याम है जो सुन्दर है |

| सफेदझक्क | अत्यंत सफेद |

| सख्त-सुस्त | जो सख्त है जो सुस्त है |

हिन्दी के उदाहरण

- अधमरा – आधा है जो मरा हुआ

- दुकाल – बुरा काल (बुरा है जो काल)

उर्दू उदाहरण– सख्त, सुस्त, नेक-बद, कम-बेश आदि।

4. विशेष्यपूर्वपद इसमें पूर्व-पद (प्रथम पद) विशेष्य होता है। इस प्रकार के सामासिक पद अधिकतर संस्कृत में मिलते हैं। जैसे-

| समस्त पद | विग्रह |

| धर्मबुद्धि | धर्म है यह बुद्धि (धर्म विषयक बुद्धि) |

| विंध्यपर्वत | विंध्य नामक पर्वत |

| मदन मनोहर | मदन जो मनोहर है |

| श्याम सुन्दर | श्याम, जो सुन्दर है |

| जनक खेतिहर | जनक जो खेतिहर (खेती करने वाला) है |

5. अव्यय पूर्वपद जहाँ समस्त पद में पूर्व पद अव्यय हो, लेकिन उत्तर-पद प्रधान हो, वहाँ अव्ययपूर्व पद कर्मधारय समास होता है। जैसे-

| समस्त पद | विग्रह |

| दुर्वचन | बुरे वचन |

| निराशा | आशा से रहित |

| सुयोग | अच्छा योग (अच्छा है जो योग) |

| कुवेश | बुरा है जो वेश |

6. संख्या पूर्वपद (द्विगु समास) जिस कर्मधारय समास में पहला पद संख्यावाचक होता है और जिससे समुदाय (समाहार) का बोध होता है, उसे संख्या पूर्वपद कर्मधारय समास कहते हैं। इसी समास को संस्कृत व्याकरण में द्विगु समास कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जिस समास में पहला पद संख्यावाचक हो, दोनों पदों के बीच विशेषण-विशेष्य संबंध हो और समस्त पद समूह (समाहार) का ज्ञान कराए, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे-

| समस्त पद | विग्रह |

| अष्टाध्यायी | अष्ट अध्यायों का समूह |

| अष्टभुज | अष्ट भुजाओं का समूह |

| अठवारा | आठ वार या दिन को लगने वाला बाजार |

| अठमासा | आठ महीनों का समूह |

| अष्टधातु | अष्ट धातुओं का समूह |

| अष्टसिद्धि | अष्ट सिद्धियों का समूह |

| अठन्नी | आठ आनों का समूह |

| इकट्ठा | एक स्थान पर स्थित |

| इकलौता | एक ही है जो |

| एकांकी | एक अंक का (नाटक) |

| पद | विग्रह | समस्त पद | विग्रह |

| एकतरफा | एक तरफ वाला | त्रिनेत्र | तीन नेत्रों का समूह |

| एकतंत्र | एक का तंत्र | दशाब्दी/दशक | दस वर्षों का समूह |

| चतुर्युग | चार युगों का समूह | द्विवेदी/दुबे | दो वेदों को जानने वाला |

| चतुरंगणी | चार अंगों वाली सेना | द्विगु | दो गौओं का समूह |

| चतुर्भुज | चार भुजाओं वाला | दुपहिया | दो जिसके पहिए |

| चतुष्पदी | चार पदों का समूह | दुधारी | दो धारों से युक्त |

| चवन्नी | चार आनों का समूह | दुमट | दो प्रकार की मिट्टी |

| चतुर्वर्ग | चार वर्गों (धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष) का समूह | दुगुना | दो बार गुना |

| चहारदीवारी | चार दीवारों का समूह | दुबारा | दो बार |

| चौराहा | चार राहों का समाहार | दुराहा | दो राहों का समूह |

| चौमासा | चार मासों का समूह | दुमंज़िला | दो है मंज़िलों से युक्त |

| चारपाई | चार पैरों वाली | दुअन्नी | दो आनों का समूह |

| चतुर्वेदी | चार वेदों का समूह | दुनाली | दो नाल वाली |

| चौराहा | चार राहों का समूह | दुपट्टा | दो पाट वाला |

| चौघड़ा | चार घड़ों वाला | दोलड़ा | दो लड़ियों से युक्त |

| चौमहल्ला | चार महलों का समूह | दोपहर | दो प्रहर (पहर) के बाद का समय |

| चौकोर | चार कोर (कोनों) का समूह | नवरात्र | नौ रात्रियों का समूह |

| छमाही | छह माह का समूह | नवग्रह | नौ ग्रहों का समूह |

| छदाम | छह हो दाम | नवरत्न | नौ रत्नों का समूह |

| तिबारा | तीन द्वारों के समूह वाला | नौलखा | नौ लाख रुपये के मूल्य का |

| तिराहा | तीन राहों का समूह | पंचतंत्र | पाँच तंत्रों का समूह |

| तिमाही | तीन माह के बाद आने वाली | पंचरात्र | पाँच रातों का समूह |

| तिरंगा | तीन रंगों के समूह वाला | पंसेरी/पनसेरी | पाँच सेरों का समूह |

| तिकोना | तीन कोनों वाला | पंचरंगा | पाँच रंगों का |

| त्रिकाल | तीन कालों का समूह | पंचरात्र | पाँच रात्रियों का समूह |

| त्रिवेणी | तीन वेणियों (धाराओं) का समूह | पंचांग | पाँच अंगों का समूह |

| त्रिलोक | तीन लोकों का समूह | पंचतंत्र | पाँच तंत्रों का समूह |

| त्रिवेद | तीन वेदों का समूह | पंचामृत | पाँच अमृतों का समूह |

| त्रिवेदी | तीन वेदों को जानने वाला | पंचमढ़ी | पाँच मढ़ी हो जहाँ |

| त्रिमूर्ति | तीन मूर्तियों का समूह | पंचमहाभूत | पाँच महाभूतों का समूह |

| त्रिलोकी | तीन लोकों का स्वामी | पंचवटी | पाँच वटों का समूह |

| त्रिभुवन | तीन भुवनों का समूह | पंचतंमात्राएँ | पाँच तन मात्राओं का समूह |

| त्रिवेदी | तीन वेदों का ज्ञाता | पंजाब | पाँच हो आब (पानी, नदियाँ) |

| त्रिगुण | तीन गुणों वाला | शताब्दी | सौ अब्दों (वर्षों) का समूह |

| त्रिशुल | तीन शूलों का समूह | षऋतु | छह ऋतुओं का समूह |

| त्रिपिटिक | तीन पिटकों का समूह | षड्रस | छह रसों का समूह |

| त्रिभुज | तीन भुजाओं वाला | षड्गुण | छह प्रकार के गुण |

| त्रिफला | तीन फलों का समूह | सप्तसिंधु | सात सिंधुओं का समूह |

| समस्त पद | विग्रह |

| सतरंग | सात रंगों का समूह |

| सतसई | सात सौ पदों का समूह |

| सप्ताह | सात दिनों का समूह |

| सप्तपदी | सात पदों का समूह |

| सतमासा | सात महीनों का समूह |

| सहस्राब्दी | सहस्र अब्दों (वर्षों) का समूह |

| सप्तशती | सात सौ (श्लोक) का समूह |

| सतनजा | सात प्रकार का अनाज |

| हटवाड़ा | आठ वारों (दिनों) का समूह |

7. मध्यम पद लोपी जिस समस्त पद के पूर्व पद और उत्तर-पद के मध्य में आने वाले कारक चिह्न परसर्ग या अन्य कोई पद के लुप्त होने पर बनने वाला समास मध्य पद लोपी समास कहलाता है। जैसे-

| समस्त पद | विग्रह |

| पकौड़ी | पकी हुई बड़ी |

| पनडुब्बी | पानी में डूबकर चलने वाली पोत |

| पनचक्की | पानी से चलने वाली चक्की |

| पन बिजली | पानी से बनने वाली बिजली |

| फुलौड़ी | फुली हुई बड़ी |

| पवनचक्की | पवन से चलने वाली चक्की |

| बड़बोला | बड़ी बात बोलने वाला |

| बैलगाड़ी | बैलों से चलने वाली गाड़ी |

| पर्णशाला | पर्ण निर्मित शाला |

| मर्यादा पुरुष | मर्यादा रक्षक पुरुष |

| रसगुल्ला | रस में डूबा हुआ गुल्ला |

| रेलगाड़ी | पटरी पर चलने वाली गाड़ी |

| वनमानुष | वन में रहने वाला मानुष |

| वायुयान | वायु में चलने वाला यान |

| स्वर्णकंकर | स्वर्ण निर्मित कंकर |

| स्वर्णहार | स्वर्ण निर्मित हार |

| शकरपारा | शक्कर से बना पारा |

| हाथघड़ी | हाथ में लगाई जाने वाली घड़ी |

| हथकरघा | हाथों से चलने वाला करघा |

| अश्रुगैस | अश्रु लाने वाली गैस |

| कन्यादान | कन्या का वैदिक मंत्रों के साथ श्रेष्ठ वर के साथ किया गया दान |

| कीर्तिमंदिर | कीर्ति से बना मंदिर |

| गुड़धानी | गुड़ में मिली हुई धानी |

| गीदड़भभकी | गीदड़ जैसी भभकी |

| गुरुभाई | एक ही गुरु से पढ़ा हुआ |

| गोबर-गणेश | गोबर का बना गणेश |

| घृतान्न | घृत मिश्रित अन्न |

| घोड़ागाड़ी | घोड़े से चलने वाली गाड़ी |

| छायातरू | छाया देने वाला तरू |

| जलमुर्गी | जल में रहने वाली मुर्गी |

| जटाशंकर | जटा युक्त शंकर |

| जलकुम्भी | जल में उत्पन्न होने वाली कुम्भी |

| जलकौआ | जल में रहने वाला कौआ |

| जलपोत | जल में रहने वाला पोत |

| जलयान | जल पर चलने वाला यान |

| जेबघड़ी | जेब में रखी जाने वाली घड़ी |

| डाकगाड़ी | डाक लेकर जाने वाली गाड़ी |

| तिलचावला | तिल मिश्रित चावल |

| तुलादान | तुला (तराजू) में तोलकर बराबर मात्रा में दिया गया दान |

| देव ब्राह्मण | देव पूजक ब्राह्मण |

| दही बड़ा | दही में डूबा हुआ बड़ा |

उपर्युक्त उदाहरणों में पदों के मध्य योजक शब्दों का लोप हुआ है।

उपमानवाचक कर्मधारय जिस समास में उपमानोपमेय भाव सूचित होता है, उसे उपमानवाचक कर्मधारय कहते हैं। उपमानवाचक कर्मधारय के भेद निम्नांकित है-

- उपमापूर्वपद

- उपमानोत्तरपद

- अवधारणापूर्वपद

- अवधारणोत्तर पद

1. उपमापूर्वपद जिस वस्तु की उपमा देते हैं उसका वाचक शब्द जिस समास के आरंभ में आता है, उसे उपमापूर्व पद समास कहते हैं। उपमान-उपमेय का परस्पर संबंध होता है तथा पहला पद उपमान होता है, वहाँ उपमान पूर्वपद समास होता है। जैसे मुख चन्द्रमा है। यहाँ मुख उपमेय तथा चन्द्रमा उपमान हैं। अतः इस समास के अनुसार चंद्रमुख समस्त पद बनेगा, क्योंकि इस समास में उपमान पहले आता है तथा उपमेय बाद में। यहाँ चन्द्रमा उपमान है तथा मुख उपमेय है। अतः उपमान-उपमेय अर्थात् पहले पद में उपमान तथा उत्तर-पद में उपमेय का प्रयोग होगा तथा इसका विग्रह होगा चंद्रमा के समान मुख। इसी प्रकार अन्य उदाहरण निम्नांकित हैं-

| समस्त पद | विग्रह |

| अरविंद लोचन | अरविंद (कमल) के समान लोचन |

| कमलाक्ष | कमल के समान अक्षि (आँखें) |

| कमलनयन | कमल के समान नयन |

| कुसुम हृदय | कुसुम के समान हृदय |

| कुसुमकोमल | कुसुम के समान कोमल |

| कोकिल वयनी | कोयल के समान बोल |

| घनश्याम | घन की तरह श्याम |

| चंद्रानन | चन्द्रमा के समान आनन |

| चंद्रवदन | चन्द्रमा के समान वदन (मुँह) |

| ज्वालामुखी | ज्वाला के समान मुख |

| नीरज नयन | नीरज (कमल) के समान नयन |

| प्राणप्रिय | प्राणों के समान प्रिय |

| पाषाणहृदय | पाषाण के समान हृदय |

| भीष्मवत | भीष्म के समान |

| मृगनयनी | मृग के नयनों के समान नयन वाली |

| मीनाक्षी | मीन (मछली) के समान आँखों वाली |

| राजीवलोचन | राजीव (कमल) के समान लोचन (नेत्र) |

| लौह पुरुष | लौह के समान पुरुष |

| वज्रहृदय | वज्र के समान हृदय |

| वज्रदेह | वज्र के समान देह |

| विद्युत चंचला | विद्युत के समान चंचल |

| सिंधु हृदय | सिंधु के समान हृदय |

| सूर्यमुखी | सूर्य के समान मुख |

| हंसगामिनी | हंस के समान चाल |

2. उपमानोत्तरपद इस समास में प्रथम पद (पूर्व-पद) में उपमेय तथा उत्तर-पद में उपमान का प्रयोग होता है तथा जहाँ उपमेय व उपमान मिलकर एक हो जाएँ, वहाँ रुपक अलंकार होता है। जैसे-

| समस्त पद | विग्रह |

| नर केसरी | केसरी (शेर) रूपी नर |

| नरशार्दूल | शार्दूल (बाघ) रूपी नर |

| नरसिंह | सिंह रूपी नर |

| नेत्र-कमल | कमल रूपी नेत्र |

| पद-पंकज | पंकज रूपी पद |

| पाणि-पल्लव | पल्लव के समान पाणि (हाथ) |

| पुरुषसिंह | सिंह रूपी पुरुष |

| भवसागर | सागर रूपी संसार |

| भुजदंड | दंड (डंडा) रूपी भुजा |

| मुख चंद्र | चंद्र रूपी मुख |

| मुख कमल | कमल रूपी मुख |

| मुखारविंद | अरविंद रूपी मुख |

| मुखशशि | शशि रूपी मुख |

| राजर्षि | ऋषि रूपी राजा |

| वदन सुधाकर | सुधाकर रूपी वदन |

| वचनामृत | अमृत रूपी वचन |

| विद्याधन | धन रूपी विद्या |

| विरह सागर | सागर रूपी विरह |

| शोकानल | अनल रूपी शोक |

| शोकसागर | सागर रूपी शोक |

| स्त्री-रत्न (स्त्रिरत्न) | रत्न रूपी स्त्री (योजक चिह्न का लोप होने पर हस्व ‘इ’ हो जाता है।) |

| संसार-सागर | सागर रूपी संसार |

| हस्तारविंद | अरविंद रूपी हस्त |

| अधर पल्लव | पल्लव रूपी अधर |

| कर-किसलय | किसलय (कोमल पत्ता) रूपी कर |

| कर-कमल | कमल रूपी कर |

| कीर्तिलता | लता रूपी कीर्ति |

| क्रोधाग्नि | अग्नि रूपी क्रोध |

| ग्रंथ रत्न | रत्न रूपी ग्रंथ |

| चरण-कमल | कमल रूपी चरण |

| देहलता | देह रूपी लता |

| देवर्षि | ऋषि रूपी देव |

3. अवधारणापूर्वपद जिस समास में पूर्व-पद के अर्थ पर उत्तर-पद का अर्थ अवलंबित रहता है, उसे अवधारणापूर्व पद कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे-

| समस्त पद | विग्रह |

| गुरुदेव | गुरु ही देव अथवा गुरु रूपी देव |

| कर्मबंध | कर्म ही बंधन अथवा कर्म रूपी बंधन |

| पुरुषरत्न | पुरुष ही रत्न अथवा पुरुष रूपी रत्न |

| धर्म सेतु | धर्म ही सेतु अथवा धर्म रूपी सेतु |

| बुद्धिबल | बुद्धि ही बल अथवा बुद्धि रूपी बल |

| विद्यारत्न | विद्या ही रत्न अथवा विद्या रूपी रत्न |

| भाष्याब्धि | भाष्य ही अब्धि (समुद्र) या भाष्य रूपी अब्धि (समुद्र) |

| मुखचंद्र | मुख ही चंद्र अथवा मुख रूपी चंद्र |

| पुत्ररत्न | पुत्र ही रत्न अथवा पुत्र रूपी रत्न |

| स्त्रीरत्नु | स्त्री ही रत्न अथवा स्त्री रूपी रत्न |

4. अवधारणोत्तर पद जिस समास में दूसरे पद के अर्थ पर पहले पद का अर्थ अवलंबित रहता है, उसे अवधारणोत्तर पद कहते हैं। जैसे साधुसमाज प्रयाग (साधुसमाज रूपी प्रयाग)। इस उदाहरण में दूसरे शब्द प्रयाग के अर्थ पर प्रथम पद साधुसमाज का अर्थ अवलंबित है।

द्वन्द्व समास

जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, उसे द्वन्द्व समास कहते हैं। दो शब्दों के बीच और, अथवा, तथा, एवं, या, जैसे योजक शब्दों के लोप होने से जुड़ने वाले समस्तपद में द्वन्द्व (द्वंद्व) समास होता है। द्वन्द्व समास के मुख्यतः तीन भेद हैं-

- इतरेतर द्वन्द्व

- समाहार द्वन्द्व

- वैकल्पिक द्वन्द्व।

1. इतरेतर द्वन्द्व जिस समास के सब पद और समुच्चयबोधक से जुड़े हों, लेकिन समुच्चय बोधक और का लोप हो, उसे इतरेतर द्वन्द्व कहते हैं। इतरेतर द्वन्द्व में दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पदों का अलग-अलग महत्त्व होता है। जैसे-

| समस्त पद | विग्रह |

| राधाकृष्ण | राधा और कृष्ण |

| कंद-मूल-फल | कंद, मूल और फल |

| पच्चीस | पाँच और बीस |

| अड़सठ | आठ और साठ |

| हरिहर | हरि (विष्णु) और हर (महादेव) |

| दाल-रोटी | दाल और रोटी |

| अमीर-गरीब | अमीर और गरीब |

| चर-अचर | चर और अचर |

| नमक-मिर्च | नमक और मिर्च |

| अड़तालीस | आठ और चालीस |

| अड़तीस | आठ और तीस |

| छत्तीस | छह और तीस |

| मर्द-औरत | मर्द और औरत |

| राम-रहीम | राम और रहीम |

| राजा-रंक | राजा और रंक |

| लाभ-हानि | लाभ और हानि |

| सजीव-निर्जीव | सजीव और निर्जीव |

| राम-कृष्ण | राम और कृष्ण |

2. समाहार द्वन्द्व जिस द्वन्द्व समास में उसके पदों के अर्थ के सिवा उसी प्रकार का और भी अर्थ सूचित हो, उसे समाहार द्वन्द्व कहते हैं। ऐसे समासों का विग्रह करने में इत्यादि, आदि का प्रयोग किया जाता है। जैसे-

| समस्त पद | विग्रह |

| बहू-बेटी | बहू, बेटी आदि |

| कपड़ा-लत्ता | कपड़ा, लत्ता आदि |

| धन-दौलत | धन, दौलत आदि |

| चलता-फिरता | चलता-फिरता आदि |

| फल-फूल | फल, फूल आदि |

| खान-पान | खान, पान आदि |

| जीव-जंतु | जीव, जंतु आदि |

| अड़ोस-पड़ोस | अड़ोस, पड़ोस आदि |

| मेल-मिलाप | मेल, मिलाप आदि |

| रुपया-पैसा | रुपया, पैसा आदि |

| घर-द्वार | घर, द्वार आदि |

| घर-आँगन | घर, आँगन आदि |

3. वैकल्पिक द्वन्द्व जिस समास के दोनों पदों के बीच विकल्प सूचक शब्द या, अथवा का लोप रहता है, उसे वैकल्पिक द्वन्द्व कहते हैं। इस समास में बहुधा परस्पर विरोधी शब्दों का मेल होता है। जैसे-

| समस्त पद | विग्रह |

| धर्माधर्म | धर्म या अधर्म |

| यश-अपयश | यश या अपयश |

| सुख-दुःख | सुख या दुःख |

| थोड़ा-बहुत | थोड़ा या बहुत |

| पाप-पुण्य | पाप या पुण्य |

| ठण्डा-गरम | ठण्डा या गरम |

| लाभालाभ | लाभ या अलाभ |

| सागपात | साग या पात |

| हाँ-ना | हाँ या ना |

| जोड़-तोड़ | जोड़ या तोड़ |

| लेन-देन | लेना या देना |

बहुव्रीहि समास

इस समास में न तो पूर्व-पद प्रधान होता है और नहीं उत्तर-पद प्रधान होता है। दोनों ही पद गौण होते हैं। इसलिए समस्त पद (सामासिक शब्द) से किसी अन्य विशेष अर्थ का बोध होता है। जैसे वीणापाणि- वीणा है पाणि में जिसके (सरस्वती), त्रिलोचन तीन हैं लोचन जिसके- (शिव), इसमें त्रि-लोचन दोनों ही पद गौण हैं, पर अन्य पद शिव के सम्बन्ध में कहा गया है। इसी प्रकार अन्य उदाहरण निम्नांकित है-

| समस्त पद | विग्रह |

| चतुर्भुज | चार भुजाएँ हैं जिसकी अर्थात् विष्णु |

| हृषीकेश | वह जो हृषीक (इंद्रियों) के ईश हैं अर्थात् विष्णु |

| श्रीश | वह जो श्री (लक्ष्मी) के ईश हैं अर्थात् विष्णु |

| पद्मनाभ | पद्म है जिसकी नाभि में अर्थात् विष्णु |

| गरुड़ध्वज | वह जिसके गरुड़ का ध्वज है अर्थात् विष्णु |

| चक्रपाणि | वह जिसके पाणि में चक्र है अर्थात् विष्णु |

| दीर्घबाहु | दीर्घ है बाहु जिसके वह अर्थात् विष्णु |

| पुंडरीक | वह जो कमल के समान है अर्थात् विष्णु |

| घनश्याम | वह जो श्याम घन के समान है अर्थात् श्रीकृष्ण |

| गिरधर | वह जो गिरी को धारण करने वाला है अर्थात् श्रीकृष्ण |

| मधुसूदन | वह जो मधु (राक्षस) का सूदन (वध) करने वाला है अर्थात् श्रीकृष्ण |

| ब्रजेश | वह जो ब्रज के ईश हैं अर्थात् श्रीकृष्ण |

| कंसारि | वह जो कंस के अरि हैं अर्थात् श्रीकृष्ण |

| यदुनंदन | वह जो यदु के नंदन हैं अर्थात् श्रीकृष्ण |

| चक्रधर | चक्र को धारण करता है जो अर्थात् श्रीकृष्ण |

| पीताम्बर | पीत (पीला) है अम्बर (वस्त्र) जिसका अर्थात् श्रीकृष्ण |

| गोपाल | वह जो, गौ का पालन करे अर्थात् श्रीकृष्ण |

| मुरारि | वह जो मुर (राक्षस) के अरि (शत्रु) है अर्थात् श्रीकृष्ण |

| नीलकण्ठ | नीला कण्ठ है जिसका अर्थात् शिवजी |

| त्रिलोचन | त्रि (तीन) लोचन है जिसके अर्थात् शिवजी |

| शूलपाणि | शूल (त्रिशुल) है पाणि में जिसके अर्थात् शिवजी |

| त्र्यंबक | जिनके तीन अंबाएँ (माताएँ) हैं अर्थात् शिवजी |

| पंचानन | वह जिसके पंच आनन (मुँह) है अर्थात् शिवजी |

| आशुतोष | वह जो शीघ्र (आशु) खुश हो जाते हैं अर्थात् शिवजी |

| पशुपति | वह जो पशुओं का पति है अर्थात् शिवजी |

| बाघाम्बर | वह जिसके बाघ की खाल का अम्बर (वस्त्र) है अर्थात् शिवजी |

| सतीश | वह जो सती के ईश हैं अर्थात् शिवजी |

| चंद्रमौलि | वह जिसके मौलि पर चंद्र है अर्थात् शिवजी |

| मदनरिपु | वह जो मदन (कामदेव) के रिपु (शत्रु) हैं अर्थात् शिवजी |

| भूतेश | वह जो भूतों के ईश हैं अर्थात् शिवजी |

| विधुशेखर | वह जिसका विधु (चंद्रमा) शेखर (सिर का आभूषण) है अर्थात् शिवजी |

| नाकपति | वह जो नाक (स्वर्ग) का पति है अर्थात् इंद्र |

| शचिपति | वह जो शचि का पति है अर्थात् इंद्र |

| वज्रायुध | वह जिसके वज्र का आयुध है अर्थात इंद्र |

| सहस्राक्ष | वह जिसके सहस्र (हजार) अक्षि है अर्थात् इंद्र |

| सुरेश | वह जो सुरों के ईश हैं अर्थात् इंद्र |

| वज्रपाणि | वह जिसके पाणि में वज्र है अर्थात् इंद्र |

| पंचशर | वह जिसके पाँच शर है अर्थात् कामदेव |

| मनोज | वह जो मन में जन्म लेता है, अर्थात् कामदेव |

| मन्मथ | वह जो मन को मथने वाला है अर्थात् कामदेव |

| मनसिज | वह जो मन में जन्म लेता है, अर्थात् कामदेव |

| रतिकांत | वह जो रति का कांत (पति) है अर्थात् कामदेव |

| मीनकेतु | वह जिसके मीन का केतु (ध्वज) है अर्थात् कामदेव |

| अनंग | वह जो बिना अंग का है अर्थात् कामदेव |

| वीणावादनी | वह जो वीणा का वादन करने वाली है अर्थात् सरस्वती |

| वीणापाणि | वह जिसके पाणि में वीणा है अर्थात् सरस्वती |

| हंसासिनी | वह जो हंस के आसन वाली है अर्थात् सरस्वती |

| धवलवसना | वह जो धवल (श्वेत) वसन (वस्त्र) धारण करने वाली है अर्थात् सरस्वती |

| वागीश्वरी | वह जो वाक् की ईश्वरी है अर्थात् सरस्वती |

| कपीश्वर | वह जो कपियों (वानरों) के ईश्वर हैं अर्थात् हनुमानजी |

| वज्रांग | वह जिनके अंग वज्र के समान हैं अर्थात् हनुमानजी |

| पवनसुत | वह जो पवन के सुत (पुत्र) है अर्थात् हनुमानजी |

| महावीर | महान् हैं जो वीर अर्थात् हनुमानजी |

| चतुर्मुख | चार मुख हैं जिसके अर्थात् ब्रह्माजी |

| लम्बोदर | लम्बा उदर है जिसका अर्थात् गणेशजी |

| रेवतीरमण | वह जो रेवती के साथ रमण करते हैं अर्थात् बलराम |

| षण्मुख | वह जिसके षट्मुख हैं अर्थात् कार्तिकेय |

| मयूरवाहन | वह जिसके मयूर का वाहन है अर्थात् कार्तिकेय |

| वाचस्पति | वह जो वाक् का पति है अर्थात् बृहस्पति |

| सूतपुत्र | वह जो सूत पुत्र है अर्थात् कर्ण |

| दिगम्बर | दिक् (दिशा) है अम्बर जिसका अर्थात् शिवजी, जैन धर्म का एक संप्रदाय विशेष, नंगा |

| दशानन | दश आनन (मुँह) है जिसके अर्थात् रावण |

| जलज | जल से उत्पन्न है जो अर्थात् कमल |

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

- ‘शब्दहीन’ शब्द के लिए सही समास-विग्रह और भेद का चयन कीजिए- CBSE 2024

- (क) शब्द है जो हीन, कर्मधारय

- (ख) हीन है जो शब्द, तत्पुरूष

- (ग) शब्द से हीन, कर्मधारय

- (घ) शब्द से हीन, तत्पुरुष समास

- उत्तर : (घ) शब्द से हीन – तत्पुरूष समास

- ‘शुभदिन’ में कौनसा समास है? CBSE 2023

- (क) तत्पुरुष समास

- (ख) कर्मधारय समास

- (ग) द्विगु समास

- (घ) द्वंद्व समास

- उत्तर : (ख) कर्मधारय समास

- ‘अकालपीड़ित’ शब्द के लिए सही समास-विग्रह और समास का चयन कीजिए- CBSE 2022

- (क) अकाल का पीड़ित, द्विगु समास

- (ख) अकाल से पीड़ित, तत्पुरुष समास

- (ग) अकाल के लिए पीड़ित, कर्मधारय समास

- (घ) अकाल की पीड़ित – बहुव्रीहि समास

- उत्तर : (ख) अकाल से पीड़ित – तत्पुरुष समास

- ‘जेबकतरा’ का समास-विग्रह एवं भेद होगा- CBSE 2020

- (क) जेब को काटने वाला, तत्पुरुष समास

- (ख) जेब की काट, द्विगु समास

- (ग) जेब और काट, द्वंद्व समास

- (घ) जेब मे काट, कर्मधारय समास

- उत्तर : (क) जेब को काटने वाला – तत्पुरुष समास

- ‘पाठशाला’ समस्तपद में कौन-सा समास है? CBSE 2018

- (क) तत्पुरुष

- (ख) कर्मधारय

- (ग) द्विगु

- (घ) अव्ययीभाव

- उत्तर : (क) तत्पुरुष

- ‘ध्यानमग्न’ का समास-विग्रह होगा- CBSE 2012

- (क) ध्यान से मग्न

- (ख) ध्यान पर मग्न

- (ग) ध्यान में मग्न

- (घ) ध्यान को मग्न

- उत्तर : (ग) ध्यान में मग्न

- निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए- CBSE 2017 |

- (i) सुमृत्यु | (i) कर्मधारय समास | |

- (ii) दीनबंधु | (ii) द्विगु समास | |

- (iii) प्रतिदिन | (iii) अव्ययीभाव समास | |

- (iv) स्नेहहीन | (iv) बहुव्रीहि समास |

- उपर्युक्त युग्मों में से कौन-से सही सुमेलित हैं-

- (क) (i) और (iii)

- (ख) (i) और (ii)

- (ग) (ii) और (iii)

- (घ) (iii) और (iv)

- उत्तर : (क) (i) और (iii)

- ‘जगन्नाथ’ में समास है- CBSE 2015

- (क) बहुव्रीहि समास

- (ख) कर्मधारय समास

- (ग) तत्पुरूष समास

- (घ) द्वंद्व समास

- उत्तर : (क) बहुव्रीहि समास

- ‘प्रतिदिन’ का समास-विग्रह है- CBSE 2014

- (क) प्रति और दिन

- (ख) प्रत्येक के लिए दिन

- (ग) दिन के अनुसार

- (घ) दिन-दिन

- उत्तर : (घ) दिन-दिन

- निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए- CBSE 2012 |

- (i) सद्धर्म | (i) कर्मधारय समास | |

- (ii) दोपहर | (ii) अव्ययीभाव समास | |

- (iii) माता-पिता | (iii) द्वंद्व समास | |

- (iv) दशानन | (iv) तत्पुरूष समास |

- उपर्युक्त युग्मों में से कौन-से सही सुमेलित हैं-

- (क) (i) और (ii)

- (ख) (i) और (iii)

- (ग) (ii) और (iv)

- (घ) (iii) और (iv)

- उत्तर : (ख) (i) और (iii)

- ‘वनवास’ शब्द के लिए सही समास-विग्रह और समास का चयन कीजिए- CBSE 2017

- (क) वन और वास, द्वंद्व समास

- (ख) वन के लिए वास, तत्पुरुष समास

- (ग) वन में वास, तत्पुरुष समास

- (घ) वन का वास, अव्ययीभाव समास

- उत्तर : (ग) वन में वास- तत्पुरूष समास

- ‘शासनपद्धति’ समस्तपद का विग्रह होगा CBSE 2011

- (क) शासन का पद्धति

- (ख) शासन पर पद्धति

- (ग) शासन की पद्धति

- (घ) शासन से पद्धति

- उत्तर : (ग) शासन की पद्धति

- ‘ध्यानमग्न’ का समास विग्रह एवं भेद होगा CBSE 2010

- (क) ध्यान में हैं जो मग्न, कर्मधारय समास

- (ख) ध्यान और मग्न- द्वंद्व समास

- (ग) ध्यान में मग्न, तत्पुरूष समास

- (घ) ध्यान के लिए मग्न, अव्ययीभाव समास

- उत्तर : (ग) ध्यान में मग्न- तत्पुरुष समास

- ‘गिरिधर’ का समास विग्रह और भेद होगा- CBSE 2008

- (क) गिरि को धारण किया है जिसने अर्थात् श्रीकृष्ण, बहुव्रीहि समास

- (ख) गिरि के लिए धारणा, तत्पुरुष समास

- (ग) गिरि को धारण करना, अव्ययीभाव समास

- (घ) गिरि और धारण करने वाला, द्वंद्व समास

- उत्तर : (क) गिरि को धारण किया है जिसने अर्थात् श्रीकृष्ण – बहुव्रीहि समास

- ‘गगनचुंबी’ में समास है- CBSE 2007

- (क) द्विगु समास

- (ख) कर्मधारय समास

- (ग) तत्पुरूष समास

- (घ) द्वंद्व समास

- उत्तर : (ग) तत्पुरूष समास

- ‘विद्यारत्न’ का समास विग्रह हैं- CBSE 2007

- (क) विद्या का रत्न

- (ख) विद्या के लिए रत्न

- (ग) विद्यारूपी रत्न

- (घ) विद्या और रत्न

- उत्तर : (ग) विद्यारूपी रत्न

- निम्नलिखित युग्मो पर विचार कीजिए- CBSE 2006 |

- (1) राजदूत | (i) तत्पुरुष समास | |

- (ii) नीलकंठ | (ii) अव्ययीभाव समास | |

- (iii) चौराहा | (iii) द्विगु समास | |

- (iv) एकदंत | (iv) द्वंद्व समास |

- उपर्युक्त युग्मों में से कौन-से सही सुमेलित हैं-

- (क) (i) और (iii)

- (ख) (ii) और (iv)

- (ग) (i) और (ii)

- (घ) (iii) और (iv)

- उत्तर : (क) (i) और (iii)

- निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए- CBSE 2005 |

- (i) वनवास | (i) बहुव्रीहि समास | |

- (ii) आटा-दाल | (ii) द्वंद्व समास | |

- (iii) महर्षि | (iii) कर्मधारय समास | |

- (iv) घनश्याम | (iv) तत्पुरूष समास |

- उपयुक्त युग्मों में से कौन-से सही सुमेलित हैं-

- (क) (i) और (iv)

- (ख) (i) और (iii)

- (ग) (ii) और (iii)

- (घ) (ii) और (iv)

- उत्तर : (ग) (ii) और (iii)

- ‘गुरूदक्षिणा ‘शब्द के सही समास विग्रह और समास का चयन कीजिए- CBSE 2004

- (क) गुरू से दक्षिणा, तत्पुरुष समास

- (ख) गुरू का दक्षिणा, तत्पुरुष समास

- (ग) गुरू की दक्षिणा, तत्पुरुष समास

- (घ) गुरू के लिए दक्षिणा, तत्पुरुष समास

- उत्तर : (घ) गुरू के लिए दक्षिणा – तत्पुरूष समास

- ‘अष्टाध्यायी ‘शब्द के लिए सही समास विग्रह और समास का चयन कीजिए- CBSE 2002

- (क) आठ अध्यायों का समाहार, द्विगु समास

- (ख) आठ हैं जो अध्याय, बहुव्रीहि समास

- (ग) अष्ट और अध्याय, द्वंद्व समास

- (घ) अष्ट के अध्याय – तत्पुरुष समास

- उत्तर : (क) आठ अध्यायों का समाहार – द्विगु समास

- ‘माता-पिता’ में समास है- CBSE 2001

- (क) द्वंद्व समास

- (ख) द्विगु समास

- (ग) बहुव्रीहि समास

- (घ) तत्पुरुष समास

- उत्तर : (क) द्वंद्व समास

- ‘यथार्थ’ का समास-विग्रह है-

- (क) अर्थ के विपरीत

- (ख) अर्थ के अनुसार

- (ग) अर्थ से अधिक

- (घ) सार्थक शब्द

- उत्तर : (ख) अर्थ के अनुसार

- निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए- |

- उपर्युक्त युग्मों में से कौन-से सही सुमेलित हैं-

- (क) (i) और (iii)

- (ख) (ii) और (iv)

- (ग) (i) और (iv)

- (घ) (i) और (ii)

- उत्तर : (घ) (i) और (ii)

- ‘हवन सामग्री’ समास है-

- (क) कर्मधारय समास

- (ख) अव्ययीभाव समास

- (ग) तत्पुरुष समास

- (घ) द्वंद्व समास

- उत्तर : (ग) तत्पुरुष समास

- ‘भयभीत’ का समास-विग्रह है-

- (क) भय से भीत

- (ख) भय के लिए गीत

- (ग) भय का भीत

- (घ) भय और भीत

- उत्तर : (क) भय से भीत

- निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए- |

- (i) राजा-रानी | (i) द्विगु समास | |

- (ii) गजानन | (ii) बहुव्रीहि समास | |

- (iii) स्त्रीरत्न | (iii) कर्मधारय समास | |

- (iv) मुख्यमंत्री | (iv) अव्ययीभाव समास |

- उपर्युक्त युग्मों में से कौन-से सही सुमेलित हैं-

- (क) (i) और (iv)

- (ख) (ii) और (iv)

- (ग) (i) और (iii)

- (घ) (ii) और (iii)

- उत्तर : (घ) (ii) और (iii)

- ‘बाकायदा’ शब्द के लिए सही समास-विग्रह और भेद का चयन कीजिए-

- (क) कायदे के अनुसार, अव्ययीभाव समास

- (ख) कायदे के बिना, अव्ययीभाव समास

- (ग) कायदे ही कायदे, अव्ययीभाव समास

- (घ) कायदे के द्वारा कृत, तत्पुरूष समास

- उत्तर : (क) कायदे के अनुसार – अव्ययीभाव समास

- ‘घुड़साल’ का समास विग्रह है-

- (क) घोड़े की साल

- (ख) घोड़ों के लिए शाला

- (ग) घोड़ों को शाला

- (घ) घोड़ों से शाला

- उत्तर : (ख) घोड़ों के लिए शाला

- ‘लोकप्रिय’ समस्तपद में कौन-सा समास है?

- (क) तत्पुरुष समास

- (ख) कर्मधारय समास

- (ग) अव्ययीभाव समास

- (घ) द्वंद्व समास

- उत्तर : (क) तत्पुरुष समास

- ‘सज्जन’ समस्तपद का समास-विग्रह होगा

- (क) सद् है जो जन

- (ख) सत् है जो जन

- (ग) अच्छा है जो पुरुष

- (घ) सत् के समान जन

- उत्तर : (ख) सत् है जो जन

- निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए- |

- (i) देशभक्ति | (i) तत्पुरुष समास | |

- (ii) वनवास | (ii) द्विगु समास | |

- (iii) कालीमिर्च | (iii) कर्मधारय समास | |

- (iv) चौमासा | (iv) द्वंद्व समास |

- उपर्युक्त युग्मों में से कौन-से सही सुमेलित हैं-

- (क) (i) और (iii)

- (ख) (ii) और (iii)

- (ग) (iii) और (iv)

- (घ) (i) और (iv)

- उत्तर : (क) (i) और (iii)

- ‘शब्दहीन’ शब्द के लिए सही समास विग्रह और भेद का चयन कीजिए-

- (क) शब्द है जो हीन, कर्मधारय समास

- (ख) हीन है जो शब्द, तत्पुरुष समास

- (ग) शब्द से हीन, कर्मधारय समास

- (घ) शब्द से हीन, तत्पुरुष समास

- उत्तर : (घ) शब्द से हीन – तत्पुरुष समास

- ‘नीलकमल’ समस्तपद का विग्रह होगा-

- (क) नीला है जो कमल

- (ख) नीला और कमल

- (ग) नीले कमल वाला

- (घ) नीले कमल पर

- उत्तर : (क) नीला है जो कमल

- निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए- |

- (i) चवन्नी | (i) द्विगु समास | |

- (ii) प्राणप्रिय | (ii) कर्मधारय समास | |

- (iii) नदी-नाले | (iii) अव्ययीभाव समास | |

- (iv) प्रतिवर्ष | (iv) तत्पुरुष समास |

- उपर्युक्त युग्मों में से कौन-से सही सुमेलित हैं-

- (क) (i) और (ii)

- (ख) (ii) और (iii)

- (ग) (iii) और (iv)

- (घ) (i) और (iii)

- उत्तर : (क) (i) और (ii)

- ‘अष्टाध्यायी’ शब्द के लिए सही समास विग्रह और समास का चयन कीजिए-

- (क) आठ अध्यायों का समाहार, द्विगु समास

- (ख) आठ है जो अध्याय, कर्मधारय समास

- (ग) अष्ट और अध्याय, द्वंद्व समास

- (घ) अष्ट के अध्याय, तत्पुरूष समास

- उत्तर : (क) आठ अध्यायों का समाहार – द्विगु समास

- ‘राहखर्च’ समस्तपद का समास-विग्रह है-

- (क) राह में खर्च

- (ख) राह से खर्च

- (ग) राह का खर्च

- (घ) राह के लिए खर्च

- उत्तर : (घ) राह के लिए खर्च

- निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए- |

- (i) प्रतिदिन | (i) तत्पुरुष समास | |

- (ii) भरपूर | (ii) द्विगु समास | |

- (iii) नीलकंठ | (iii) बहुव्रीहि समास | |

- (iv) सुख-दुःख | (iv) द्वंद्व समास |

- उपर्युक्त युग्मों में से कौन-से सही सुमेलित हैं-

- (क) (i) और (ii)

- (ख) (iii) और (iv)

- (ग) (i) और (iv)

- (घ) (ii) और (iii)

- उत्तर : (ख) (iii) और (iv)

- ‘भीमार्जुन’ शब्द / समस्तपद कौन-से समास का उदाहरण है?

- (क) द्वंद्व समास

- (ख) द्विगु समास

- (ग) तत्पुरुष समास

- (घ) बहुव्रीहि समास

- उत्तर : (क) द्वंद्व समास

- ‘हवन सामग्री’ शब्द के लिए सही समास-विग्रह और समास का चयन कीजिए-

- (क) हवन की सामग्री, कर्मधारय समास

- (ख) हवन के लिए सामग्री, तत्पुरुष समास

- (ग) हवन और सामग्री, द्वंद्व समास

- (घ) हवन के समान सामग्री, द्विगु समास

- उत्तर : (ख) हवन के लिए सामग्री – तत्पुरुष समास

- ‘साभार’ का समास विग्रह एवं भेद होगा-

- (क) आभार सहित, अव्ययीभाव समास

- (ख) आभार रहित, द्विगु समास

- (ग) आभार और सहित, द्वंद्व समास

- (घ) आभार के बिना, कर्मधारय समास

- उत्तर : (क) आभार सहित – अव्ययीभाव समास

- ‘देशभक्ति’ शब्द/समस्तपद के लिए सही समास-विग्रह और समास का चयन कीजिए-

- (क) देश की भक्ति, तत्पुरूष समास

- (ख) देश के लिए भक्ति, तत्पुरुष समास

- (ग) देश और भक्ति, द्वंद्व समास

- (घ) भक्ति है जिस देश में, कर्मधारय समास

- उत्तर : (ख) देश के लिए भक्ति – तत्पुरूष समास

- ‘चिंतामग्न’ समस्तपद के लिए सही समास-विग्रह और भेद चुनिए-

- (क) चिंता से युक्त, तत्पुरूष समास

- (ख) चिंता से ग्रस्त, तत्पुरुष समास

- (ग) चिंता में मग्न, तत्पुरुष समास

- (घ) चिंता से निश्चिंत, तत्पुरुष समास

- उत्तर : (ग) चिंता में मग्न – तत्पुरूष समास

- ‘महाराजा’ शब्द / समस्तपद कौन-से समास का उदाहरण है?

- (क) बहुव्रीहि समास

- (ख) द्वंद्व समास

- (ग) कर्मधारय समास

- (घ) अव्ययीभाव समास

- उत्तर : (ग) कर्मधारय समास

- ‘चरणकमल’ समस्तपद का सही समास-विग्रह और भेद चुनिए-

- (क) चरणों के लिए कमल, तत्पुरुष समास

- (ख) चरण और कमल, द्विगु समास

- (ग) कमल के चरण, तत्पुरुष समास

- (घ) कमल के समान चरण, कर्मधारय समास

- उत्तर : (घ) कमल के समान चरण – कर्मधारय समास

- ‘नीलकमल’ समस्तपद का विग्रह होगा-

- (क) नीला है जो कमल

- (ख) नीला और कमल

- (ग) नीले कमल वाला

- (घ) नीले कमल पर

- उत्तर : (क) नीला है जो कमल

- निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए- |

- (i) त्रिलोक | (i) द्विगु समास | |

- (ii) मालगाड़ी | (ii) बहुव्रीहि समास | |

- (iii) रसोईघर | (iii) तत्पुरुष समास | |

- (iv) तन-तन | (iv) कर्मधारय समास |

- उपर्युक्त युग्मों में से कौन सही सुमेलित हैं-

- (क) (i) और (ii)

- (ख) (ii) और (iii)

- (ग) (iii) और (iv)

- (घ) (i) और (iii)

- उत्तर : (घ) (i) और (iii)

- ‘दशानन’ का समास विग्रह एवं भेद होगा-

- (क) दस है मुख जिसके अर्थात् रावण, बहुव्रीहि समास

- (ख) दस मुखों का समाहार, द्विगु समास

- (ग) राजा दक्ष का पुत्र अर्थात् वारि, बहुव्रीहि समास

- (घ) दशा खराब है जिसकी, कर्मधारय समास

- उत्तर : (क) दस है मुख जिसके अर्थात् रावण – बहुव्रीहि समास

- ‘यथासंभव’ समस्तपद में कौन-सा समास है?

- (क) कर्मधारय समास

- (ख) तत्पुरुष समास

- (ग) द्विगु समास

- (घ) अव्ययीभाव समास

- उत्तर : (घ) अव्ययीभाव समास

- ‘घुड़साल’ शब्द के लिए सही समास-विग्रह और समास का चयन कीजिए-

- (क) घोड़े की साल, द्विगु समास

- (ख) घोड़े के लिए शाला, तत्पुरुष समास

- (ग) घोड़ों को शाला, अव्ययीभाव समास

- (घ) घोड़ों से शाला, द्वंद्व समास

- उत्तर : (ख) घोड़े के लिए शाला – तत्पुरुष समास

- ‘महीधर’ का समास-विग्रह एवं भेद होगा-

- (क) महान है जो धर, कर्मधारय समास

- (ख) मही वाला है जो धर अर्थात् पर्वत, बहुव्रीहि समास

- (ग) मही से युक्त, तत्पुरुष समास

- (घ) मही को धारण करने वाला है जो अर्थात् शेषनाग, बहुव्रीहि समास

- उत्तर : (घ) मही को धारण करने वाला है जो अर्थात् शेषनाग – बहुव्रीहि समास

- ‘महान है जो आत्मा’ का समस्तपद है-

- (क) महान

- (ख) महात्मन

- (ग) महात्मा

- (घ) महन्त

- उत्तर : (ग) महात्मा

- निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए- |

- (i) चतुरानन | (i) द्विगु समास | |

- (ii) तिरंगा | (ii) बहुव्रीहि समास | |

- (iii) चंद्रमुख | (iii) कर्मधारय समास | |

- (iv) बुद्धिहीन | (iv) तत्पुरुष समास |

- उपर्युक्त युग्मों में से कौन-से सही सुमेलित हैं-

- (क) (iii) और (iv)

- (ख) (i) और (iv)

- (ग) (iv) और (i)

- (घ) (ii) और (iii)

- उत्तर : (क) (iii) और (iv)

- ‘बंधनमुक्त’ समस्तपद का समास-विग्रह एवं भेद होगा-

- (क) बंधन में मुक्त, कर्मधारय समास

- (ख) बंधन से मुक्त, तत्पुरूष समास

- (ग) बंधन के लिए मुक्त, तत्पुरुष समास

- (घ) बंधन और मुक्त, द्वंद्व समास

- उत्तर : (ख) बंधन से मुक्त – तत्पुरूष समास

- ‘यथाविधि’ का विग्रह है-

- (क) विधि के अनुसार

- (ख) विधिनुसार

- (ग) विधि जैसा

- (घ) इनमें से कोई नहीं

- उत्तर : (क) विधि के अनुसार

- ‘शरण को पहुँचा हुआ’ का समस्त पद है-

- (क) शरणग्रामी

- (ख) शरणागत

- (ग) शरणार्थी

- (घ) शरणानुसार

- उत्तर : (ख) शरणागत

- निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए- |

- (i) आज्ञानुसार | (i) तत्पुरुष समास | |

- (ii) नीलकमल | (ii) बहुव्रीहि समास | |

- (iii) पीतांबर | (iii) द्वंद्व समास | |

- (iv) अष्टाध्यायी | (iv) द्विगु समास |

- उपर्युक्त युग्मों में से कौन-से सही सुमेलित हैं-

- (क) (iii) और (i)

- (ख) (iv) और (i)

- (ग) (i) और (iii)

- (घ) (ii) और (iii)

- उत्तर : (ख) (iv) और (i)

- ‘दूध-दही’ का विग्रह है-

- (क) दूध में दही

- (ख) दूध का दही

- (ग) दूध और दही

- (घ) दूध पर दही

- उत्तर : (ग) दूध और दही

- ‘ऋणमुक्त’ में कौन-सा समास है?

- (क) तत्पुरुष समास

- (ख) बहुव्रीहि समास

- (ग) कर्मधारय समास

- (घ) द्विगु समास

- उत्तर : (क) तत्पुरुष समास

- ‘भयभीत’ शब्द के सही समास-विग्रह एवं भेद का चयन कीजिए

- (क) भय के कारण भीत, तत्पुरुष समास

- (ख) भय और भीत- द्वंद्व समास

- (ग) भय हेतु भीत, कर्मधारय समास

- (घ) भय से भीत, तत्पुरुष समास

- उत्तर : (घ) भय से भीत – तत्पुरुष समास

- निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए- |

- (i) पंचवटी | (i) बहुव्रीहि समास | |

- (ii) भरपेट | (ii) तत्पुरुष समास | |

- (iii) नीलकमल | (iii) कर्मधारय समास | |

- (iv) हस्तलिखित | (iv) तत्पुरुष समास |

- उपर्युक्त युग्मों में से कौन सही सुमेलित हैं-

- (क) (iii) और (i)

- (ख) (iv) और (i)

- (ग) (iii) और (iv)

- (घ) (i) और (ii)

- उत्तर : (ग) (iii) और (iv)

- ‘हाथों-हाथ’ का विग्रह है-

- (क) हाथ ही हाथ में

- (ख) हाथ और हाथ

- (ग) हाथ में हाथ

- (घ) इनमें से कोई नहीं

- उत्तर : (क) हाथ ही हाथ में